はじめに|「肩に効かない」のは意識で変わる

肩トレを頑張っているのに「全然肩に効いてる感じがしない」「腕ばっかりパンプする」と感じたことはありませんか?

実はそれ、フォームや種目の問題ではなく、“筋肉をどう意識するか”が大きく関係しています。

とくに肩の筋肉である「三角筋」は、意識の持ち方によって効かせやすさが大きく変わる部位です。

正しく動かせば短期間でも肩幅が出て、上半身の印象がガラッと変わることも珍しくありません。

本記事では、30〜40代の筋トレ初心者〜中級者男性に向けて、「三角筋を狙って効かせるための5つの意識ポイント」と「フォームの見直しポイント」、さらに「自宅でもできる簡単メニュー」まで解説します。

ジム派の方はもちろん、肩トレの効果を実感できていない方にこそ読んでほしい内容です。

—

三角筋の基本構造と役割|前部・中部・後部の違いとは?

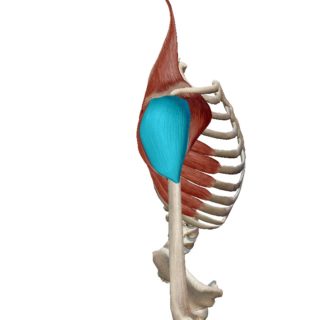

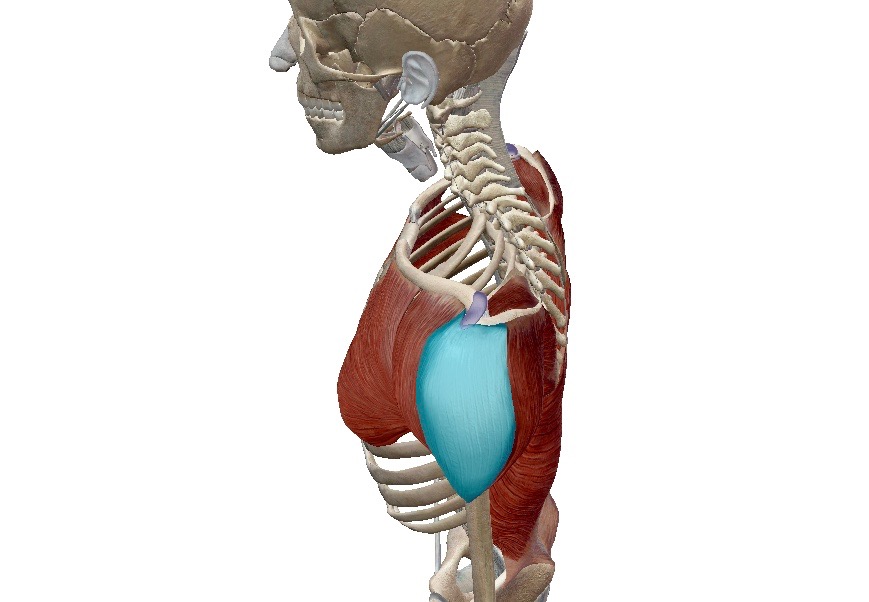

三角筋は、前部・中部・後部の3つに分かれています。それぞれが異なる方向に働き、異なる種目で鍛える必要があります。

- 前部(三角筋前部):前に腕を上げる動作で使われます。フロントレイズやショルダープレスで主に使われます。

- 中部(三角筋中部):腕を真横に開く動作(外転)に使われます。サイドレイズが代表的。

- 後部(三角筋後部):腕を後ろに引く・外側へ開く動作で使われます。リアレイズやフェイスプルで狙えます。

なかでも三角筋中部は、肩幅の広さ・逆三角形の体型に直結する非常に重要な部位です。

初心者は三角筋前部ばかりを使いやすい傾向があるため、中部を「意識して使う」ことが大きな差を生みます。

—

肩トレ初心者がやりがちなNGフォーム

三角筋にうまく効かない原因の多くは、フォームにあります。特に初心者がよくやってしまう代表的なNG例は以下の通りです。

- 肘が曲がりすぎている(=腕に効いてしまう)

- 反動や勢いをつけて持ち上げる

- 肩甲骨が寄っていて僧帽筋に逃げている

- 高重量でコントロールできていない

これらのフォームでは、三角筋よりも腕や背中の筋肉に刺激が逃げてしまい、「頑張ってるのに肩に効かない」という事態を招きます。

フォームが崩れる大きな原因は、「狙っている筋肉を意識できていないこと」です。

つまり、“意識”が変われば、フォームも自然と改善されていくということです。

—

三角筋に効かせる意識ポイント5選

ここからは、三角筋をしっかり狙って効かせるための「5つの意識ポイント」を紹介します。どれもフォームや筋肉の使い方を体感的に改善できるアプローチです。

① 肘から動かす意識を持つ

肩トレでは「ダンベルを持つ手」を動かす意識になりがちですが、それでは腕(上腕三頭筋や上腕二頭筋)に負荷が集中してしまいます。

ポイントは、手ではなく「肘」を支点にする感覚です。

サイドレイズでは、「肘から先に引き上げる」イメージで動かすと、自然と三角筋中部が主導になります。

逆に、手先を意識すると小手先の動きになり、肩への刺激がぼやけてしまいます。

軽めの重量でいいので、「肘を先に上げる」感覚を身につけることが、肩トレの第一歩です。

② 三角筋の張りを感じながらレップをコントロールする

ただ回数をこなすのではなく、三角筋が引き伸ばされ、縮む感覚を1回1回味わうことが大切です。

これは「マインド・マッスル・コネクション(意識的に筋肉を動かす)」と呼ばれ、筋トレの質を大きく左右します。

レップスピードを少しだけ遅くしてみましょう。上げるときに1秒、下ろすときに2秒くらいのペースが理想です。

この“コントロールされた動き”こそ、三角筋にピンポイントで刺激を届ける秘訣です。

③ サイドレイズでは「水をこぼすように」動かさない

サイドレイズでよく言われるのが、「水をこぼすように手のひらを下に向ける」動作です。

しかし、この表現を誤って解釈すると、前腕を内旋させすぎて肩に過剰な負担がかかる恐れがあります。

三角筋中部にしっかり効かせるには、手のひらはやや前向き、または真横をキープ。

無理に“親指を下”にしすぎると、肩関節のインピンジメント(腱板の挟み込み)を引き起こす可能性があります。

「コップの水をこぼすように」ではなく、「手の甲で外側に向けて押し出す」イメージに変えてみると、よりナチュラルに三角筋中部へ刺激を集中できます。

④ 可動域を出しすぎない(トップで止める)

高く上げすぎると、負荷は三角筋から僧帽筋や首へ逃げてしまいます。

とくに中部を狙うサイドレイズでは、腕が床と平行になる高さ(90度前後)で止めるのがベストです。

それ以上上げてしまうと、三角筋の関与が減り、僧帽筋に仕事を奪われてしまいます。

これは「肩トレをしてるはずなのに首がパンパンになる」という状態を招きます。

また、下ろすときもストンと落とさず、筋肉を張った状態をキープしながら降ろすことが、効かせる感覚を育てるうえで非常に大切です。

⑤ 補助筋を“使わない”工夫をする

三角筋は小さな筋肉なので、周囲の大きな筋肉(腕や背中)に負けてしまいやすい部位です。

だからこそ、「補助筋をなるべく使わない」意識が重要になります。

たとえば…

- 反動を使わないよう、壁に背中をつけて行う

- 肘をわずかに前に出して、僧帽筋が動きにくくする

- 軽い重量でゆっくり丁寧に動作する

このような工夫を取り入れることで、「あ、ここに効いてる!」という感覚がわかるようになります。

はじめは難しく感じるかもしれませんが、フォームをスマホで撮って確認するだけでも驚くほど効果があります。

—

自宅でもできる肩トレおすすめメニュー

ジムに行けない日や、短時間だけトレーニングしたい日もあるでしょう。

そんなときに役立つのが、自宅でできる中部狙いのトレーニングです。

以下は、自重・チューブ・ダンベルを使った簡単な肩トレメニューです。

【1】チューブサイドレイズ

チューブを足で踏んで、両手に持ちます。サイドレイズと同じ動きで肘から引き上げるように動作します。

軽い負荷でもしっかり効くので、フォームを意識しながら10〜15回×3セットが目安です。

【2】片手ダンベルショルダープレス(壁座り)

椅子や壁に背中をつけて行うことで、反動や腰の反りを抑制しやすくなります。

三角筋前部〜中部にかけて刺激が入り、肩全体を整えやすい種目です。

【3】リアレイズ(うつ伏せ or ベンチに前傾)

三角筋後部を狙うことで、肩の安定性が増し、全体的なバランスが良くなります。自重でもしっかり効くので、まずは動作を丁寧に行うのがおすすめです。

—

筋トレ初心者におすすめの肩トレグッズ

三角筋を効率よく鍛えるために、初心者でも扱いやすいトレーニング器具をご紹介します。

1. 可変式ダンベル

重量調整が簡単で、片付けもラク。肩トレは高重量より“動作の正確性”が大切なので、軽〜中重量で扱えるモデルがベストです。

→ ✅ おすすめ:

2. トレーニングチューブセット

サイドレイズやフロントレイズが手軽にでき、関節にやさしい負荷調整も可能です。

→ ✅ おすすめ:

3. フォーム確認用ミラー or スマホスタンド

正しい意識づけのために、自分の動きをチェックできる環境は非常に有効です。

—

まとめ|「効かせる意識」で肩トレは劇的に変わる

三角筋をしっかり効かせるには、「どの筋肉を、どう使っているか」を意識することが何より大切です。

今回紹介した5つの意識ポイントは、どれも今すぐ取り入れられる内容ばかりです。

– 肘主導で動かす

– 筋肉の張りを感じる

– 手先の角度を正しく保つ

– 可動域を調整する

– 補助筋の関与を最小限にする

フォーム改善や意識改革に近道はありませんが、正しい感覚を積み重ねていけば、肩のトレーニング効果は劇的に高まります。

ぜひ今日からひとつずつ試してみてください。

あなたの肩トレが「なんとなくの動作」から、「三角筋を狙い撃ちする精度の高いトレーニング」へと変わっていくはずです。