30代以降になると、仕事や家庭の都合で忙しくなりがちな一方、身体に対する悩みは少しずつ増えてきます。

「若い頃に比べて疲れやすくなった」「太りやすく、痩せにくくなった」「運動を始めたいけれど、何から手をつければいいのかわからない」といった声は少なくありません。

特に筋トレやダイエットを始めるにあたっては、次のような不安や疑問がしばしば耳に入ります。

・「筋肉をつけるためには、高タンパク質な食事だけ意識していればいいの?」

・「糖質はダイエットの敵? 控えたほうがいいんだろうか?」

・「30代以降は若い頃と同じトレーニングではダメって聞くけれど、本当?」

本記事では、こうした疑問に応えるために「糖質とタンパク質の黄金バランス」をキーワードとして解説していきます。

「黄金バランス」という言葉を聞くと、何やら特別な配合があるのでは? と感じるかもしれません。

しかし、実際には複雑な計算が必要なわけではなく、正しい知識さえあれば日常生活で十分に実践可能です。

運動初心者・中級者の方が、無理なく筋肉を育てながら健康的に体重や体型をコントロールするために、どのような食事やトレーニングが効果的か。

さらに、継続のコツやちょっとした豆知識を交えてお伝えします。

これを読めば、30代以降でもしっかり筋肉をつけ、体力をキープするためのベースが見えてくるはずです。

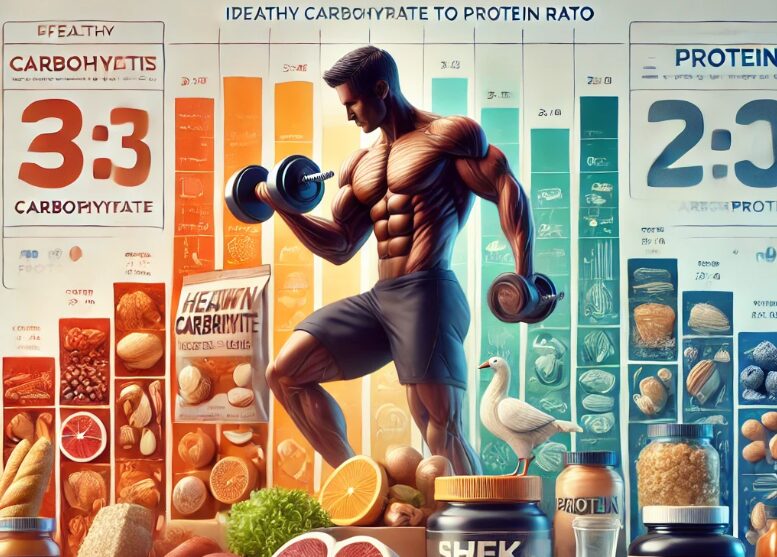

糖質とタンパク質の黄金バランスとは?

「筋肉をつけるためにはタンパク質が大切」ということは、フィットネスに興味のある方なら一度は耳にしたことがあるでしょう。

一方で、糖質(炭水化物)はダイエットの大敵と捉えられることも多く、「糖質オフ」や「糖質制限ダイエット」が流行した時期もあります。

しかし、筋トレを効率よく進めるには「タンパク質はしっかり摂るけれど、糖質も適切に摂る」ことが欠かせません。

この両者がどのように筋肉づくりに関わっているのかを理解することこそ、“黄金バランス”をつかむ第一歩になります。

糖質に注目すべき理由

糖質は、身体を動かすためのエネルギー源です。

私たちが日常的に行う動作から、筋トレのような高強度の運動まで、どんな活動にもエネルギーが必要です。

エネルギーが不足した状態で筋トレを行うと、身体は必要なエネルギーを筋肉を分解して得ようとすることがあります。

これでは、筋肉をつけようと頑張っているにもかかわらず、かえって筋肉を減らしてしまう恐れがあるのです。

また、糖質は筋トレ後のリカバリーにも関わってきます。

筋トレで消耗したグリコーゲン(筋肉内に蓄えられる糖質)を素早く補充することで、身体が回復モードに入りやすくなります。

よく「運動直後には糖質を摂るといい」と言われるのは、傷ついた筋肉を修復する環境を整えるためです。

タンパク質が筋肉に果たす役割

一方のタンパク質は、筋肉の主要な構成要素。

筋肉を合成するためには、十分な量と質のタンパク質が欠かせません。

特に30代以降は、加齢に伴う筋肉量の減少(サルコペニアと呼ばれる現象)が徐々に進行しはじめます。

これを放置すると、基礎代謝の低下により太りやすくなったり、疲れやすさが増したり、さらには健康リスクが高まることもあるのです。

よく引用される推奨量として、筋肉の成長を目的とする場合、体重1kgあたり1.2g〜1.7gほどのタンパク質を目安にすると効果的だと言われています。

たとえば体重70kgの方なら、1日におよそ84g〜119gほどのタンパク質が必要という計算になります。

しかし極端な量を一気に摂っても身体に吸収されなかったり、内臓に過度な負担をかけたりすることがあります。

必要量を複数回の食事でバランスよく摂取することが大切です。

効果的な筋トレのポイント

30代以降に適したトレーニング強度

20代の頃と同じペースでガンガントレーニングをするのは、身体に無理を強いるかもしれません。

30代以降では、筋力や関節の柔軟性も少しずつ変わってきますし、疲労の回復速度も若干遅くなる傾向があります。

だからといって、決してハードな運動ができないわけではありません。

大切なのは、自分の生活リズムにあった頻度と、適切な強度設定です。

たとえば週3回の筋トレを目安にしたいのであれば、1回1回のセッションに高負荷をかけすぎず、翌日に残る疲労感をチェックしながら負荷を徐々に上げていくのがよいでしょう。

筋肉痛がひどくて日常生活にも支障が出るレベルで追い込みすぎるのは、継続を阻む要因になります。

余裕がある方は、週2〜3回の筋トレに加えてウォーキングや軽めのジョギングなど、心肺機能を鍛える有酸素運動を組み合わせるのもおすすめです。

継続しやすい種目選びのコツ

筋トレ初心者や中級レベルの方が取り組みやすいのは、複数の関節・筋群を同時に使うコンパウンド種目です。

スクワット、ベンチプレス、デッドリフトといった大きな筋肉を使うエクササイズは、筋肉量を効率的に増やすのに効果的です。

また、自重トレーニング(プッシュアップやスクワット、懸垂など)もフォームさえ正しければ十分な効果があります。

「ジムに行く時間がない」という方は、短時間で複数の筋肉に刺激を与えられるメニューを工夫しましょう。

たとえばスクワットとプッシュアップを交互に行い、トレーニング時間を20〜30分に絞るなどの方法があります。

忙しいほど、たくさんのメニューをこなそうとせず、必要最低限で最大限の効果を目指すのが継続の秘訣です。

食事管理の基礎

PFCバランスの考え方

食事管理をするときによく出てくるのが「PFCバランス」という言葉です。PFCは以下の三大栄養素を指します。

・Protein(タンパク質)

・Fat(脂質)

・Carbohydrate(炭水化物=糖質)

筋トレを効率よく進めたい場合、タンパク質摂取量を重視しつつ、エネルギー源となる糖質もある程度確保し、必要以上に脂質を摂りすぎないようにする、という大枠が必要になります。

ただし脂質もホルモン合成などに重要な役割を果たしているので、完全にカットするのではなく、良質な脂質(オリーブオイルやナッツなど)を適度に取り入れることが大切です。

糖質とタンパク質の黄金バランスは、たとえば「1日の総摂取カロリーのうち、タンパク質を約20〜30%、糖質を約40〜50%、脂質を残りの20〜30%程度」とざっくり覚えておけば問題ありません。

主食を全く食べない極端な制限をするとエネルギー不足に陥りやすいので、筋肉の分解を招く恐れがあるという点は常に頭に置いておきましょう。

食事のタイミングとメニュー例

トレーニング前後の栄養補給は、成果を伸ばす上で非常に大切です。

筋トレ前に軽く糖質を補給しておくと、トレーニング中にエネルギー不足が起きにくくなり、集中して動けるようになります。

具体的には、バナナ1本やおにぎり半分など、胃に負担をかけすぎない程度の量が目安です。

トレーニング後は、できるだけ早め(30分以内が理想)にタンパク質と糖質を組み合わせて摂るといいとされています。

たとえば、プロテインシェイクに果物をプラスしたり、鶏むね肉とご飯少量を一緒に食べるなど、筋肉の修復とエネルギー回復の両面をサポートする組み合わせがおすすめです。

忙しい方は、コンビニなどで手軽に手に入るものでOKです。

サラダチキンやゆで卵、低脂肪ヨーグルト、牛乳入りのプロテインドリンクなどを上手に選びつつ、必要な糖質をおにぎりやフルーツから得るようにすれば、かなりバランスがとりやすくなります。

挫折しないためのヒント・小ネタ

短時間トレーニングの活用

「忙しくて、1時間以上の筋トレ時間を確保するのは難しい」という方は多いでしょう。

そんな方には、10〜15分程度の短いトレーニングを1日に2回に分けて行う「分割トレーニング」がおすすめです。

朝起きた直後や夜の少しの空き時間など、細切れの時間を使えば、忙しい日常に筋トレを組み込むハードルが下がります。

短い時間でも正しいフォームと適度な負荷を意識して行えば、筋肉への刺激としては十分。

例えば、朝にスクワットとプランクを交互に行い、夜にプッシュアップとヒップリフトを行うなど、簡単な種目をペアにして短時間集中する方法を試してみてください。

日常生活のアクティブ化

筋トレのような「特別な時間」を設けることも大切ですが、普段の生活をアクティブにする工夫も継続には有効です。

エスカレーターではなく階段を使う、駅まで一駅分多く歩く、立ったまま作業できるなら立って行うなど、生活の中で少しずつ身体を動かす機会を増やしましょう。

これらの細かな積み重ねは意外と侮れません。「結果的に消費エネルギーが増える→糖質を有効に使える→筋肉の分解を防ぎやすい」という、プラスの連鎖が生まれるからです。

実践的なアクションプラン

ここまでの内容を踏まえて、具体的に何をすればいいのかをまとめると、以下の流れがおすすめです。

- 週2〜3回の筋トレを設定

種目はスクワット、プッシュアップ、デッドリフトやベンチプレスなどのコンパウンド種目を中心に。フォームを重視し、初めは軽めの負荷から始め、慣れてきたら少しずつ回数や負荷を増やしていきましょう。 - 食事管理で糖質とタンパク質のバランスを意識

極端な糖質制限は避け、主食(ご飯やパンなど)を適量取りつつ、体重×1.2〜1.7gのタンパク質摂取を目指します。たとえばサラダチキンや魚、大豆製品、卵などを毎食に1品以上加えるように心がけるだけでも大きく違います。 - トレーニング前後の栄養補給を適切に

筋トレ前にバナナやおにぎりなどで軽く糖質を摂る。筋トレ直後は、プロテイン+果物や鶏むね肉+ご飯少量などで糖質とタンパク質を同時に摂取する。これによって筋肉の修復と成長を促進します。 - 日常生活のアクティブ化

階段利用や短いウォーキングなど、毎日続けられる小さな習慣を増やします。少しずつでも身体を動かす回数を増やすことで、基礎代謝の維持や体力アップにつながります。 - 体重・体型よりも、コンディションやモチベーションを重視

体重計の数値だけで一喜一憂するより、鏡に映る姿勢や調子の変化(疲れづらくなった、夜ぐっすり眠れるようになったなど)を判断材料にしてください。そのほうが、筋トレを継続するモチベーションを保ちやすくなります。

まとめと次のステップ

30代以降になってから筋トレとダイエットを両立させるには、「極端な制限や過酷なトレーニングで短期的に成果を求める」のではなく、健康的かつ持続可能な方法を選ぶことがポイントです。

そのためには、糖質とタンパク質を適切に摂取して、筋肉に必要なエネルギーと栄養素をしっかり行き渡らせることが欠かせません。

いわゆる“黄金バランス”を意識しつつ、自分の身体のコンディションに合わせて食事と運動を調整していく姿勢が大切です。

さらに大切なことは、実践と継続です。どんなに理論を学んでも、実際に行動をしなければ身体は変化しません。

最初から完璧にこなそうとせず、できる部分から少しずつ取り入れ、継続する中で徐々に自分に合った方法を見つけていきましょう。

睡眠時間やストレスの管理も含めて、トータルで健康を維持できる習慣を築くことが、30代以降の身体を強く、しなやかにするための大切なステップです。

もし途中でわからないことが出てきたり、思うように結果が出ないと感じたりしたら、食事の振り返りやトレーニング内容の記録を見直してみてください。

記録をつけることで客観的に問題点を把握しやすくなり、必要に応じて食事内容や運動メニューを微調整できます。

「忙しいから無理」と諦めず、少しでも前進するためのアイデアを積み重ねる姿勢こそ、30代以降の筋トレとダイエットを成功に導く最大の鍵です。

次のステップとして、まずは週に2〜3回の筋トレに挑戦してみましょう。

糖質とタンパク質を適切に摂り、睡眠もしっかり確保しながら、日常生活をアクティブにしていく。

そうするうちに、身体の変化を実感できるだけでなく、体力や集中力の向上、気分の安定など、思わぬメリットにも出会えるはずです。

ぜひ今日から、あなたなりの一歩を踏み出してみてください。