筋トレを始めた翌日や2日後にやってくる、あのズキズキとした痛み…。

これは「遅発性筋肉痛(DOMS)」と呼ばれる現象で、初心者だけでなく中級者や上級者でも避けられないものです。

多くの人が「筋肉痛が強いほど効いている」と考えがちですが、実はそれは誤解。

筋肉痛の有無は筋肥大や成長の絶対的な指標ではありません。

むしろ、正しい知識を持たないと「筋肉痛=トレーニングの成果」と思い込み、オーバーワークや回復不足につながってしまいます。

この記事では、遅発性筋肉痛の科学的な原因から、中級者が実際に取り入れている回復ルーティンまでを詳しく解説します。

さらに、「筋肉痛がないと効果がないのか?」といった初心者が気になる疑問にも答えながら、効率的に筋肥大を目指すための実践的なアドバイスをまとめました。

「筋肉痛に振り回されず、着実に成長を積み重ねたい」

そんなあなたに向けて、今日から実践できる知識と習慣をお届けします。

遅発性筋肉痛(DOMS)とは?

発生のメカニズム

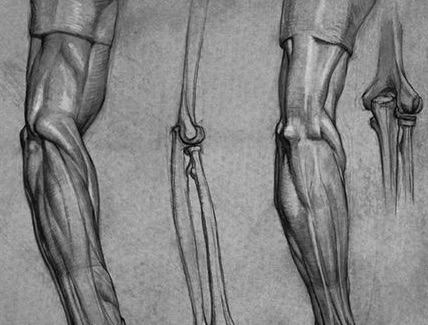

遅発性筋肉痛(Delayed Onset Muscle Soreness: DOMS)は、トレーニングによって筋線維に微細な損傷が起きることで発生します。

特に、ウェイトを下ろす動作(エキセントリック収縮)で筋肉に強い負荷がかかると、筋繊維が傷つきやすく、炎症反応が起こります。

この炎症の過程で痛みを感じる物質(ブラジキニンやプロスタグランジンなど)が分泌され、筋肉痛として現れるのです。

また、損傷を受けた筋肉は修復の過程で「より強い筋肉」として再生されます。

これがいわゆる「超回復」であり、筋肥大の基本的なメカニズムです。

つまり筋肉痛は成長のきっかけにはなりますが、あくまで副産物にすぎない点を押さえておきましょう。

なぜ翌日や2日後に出るのか?

多くの人が経験するように、筋肉痛はトレーニング直後よりも24〜72時間後にピークを迎えます。

これは炎症反応や修復プロセスに時間がかかるためです。

すぐに痛みが来ないからといって「効いてない」と焦る必要はありません。

むしろ、2日後に痛みが強まるのはごく自然な現象です。

特に初心者の頃は神経系の適応も未発達なため、遅れて出る筋肉痛を「効きすぎた」と勘違いしてしまうこともありますが、慣れてくれば痛みの度合いは徐々に落ち着いてきます。

筋肉痛は「効いている証拠」ではない

初心者のうちは新しい刺激に対して強い筋肉痛を感じやすいですが、トレーニングを継続するうちに同じ種目では筋肉痛が出にくくなることがあります。

これは体が適応して筋繊維の損傷が少なくなっているからです。

つまり「筋肉痛がない=効果がない」というわけではなく、むしろ順調に身体が強くなっているサインとも言えます。

筋肉痛に振り回されるのではなく、トレーニングの記録やフォームの安定性で成長を判断することが大切です。

遅発性筋肉痛が起こりやすいトレーニング

筋肉痛はすべてのトレーニングで起こるわけではありません。

特に筋繊維に強い負担をかける種目や、普段行っていない動作をしたときに出やすくなります。

ネガティブ動作(エキセントリック収縮)

バーベルやダンベルを「ゆっくり下ろす動作」は、筋繊維に微細な損傷を与えやすい特徴があります。

ベンチプレスでバーを胸に下ろす動作や、スクワットでしゃがみ込む動作などが典型例です。筋肥大に効果的ですが、遅発性筋肉痛のリスクが高まる点も知っておきましょう。

新しい種目や高重量トレーニング

今までやっていなかった種目や、普段より高重量でのトレーニングも筋肉痛を引き起こしやすいです。

これは筋肉が新しい刺激にまだ適応していないため。たとえばランジを初めて行ったときや、デッドリフトで重量を一気に上げたときに強いDOMSが出やすくなります。

普段使っていない筋肉を使う動作

日常生活や通常のトレーニングであまり使わない部位を刺激すると、筋肉痛が強く出ることがあります。

前腕や内転筋(内もも)、肩のインナーマッスルなどがその代表例です。

弱点部位を鍛える意味では大切ですが、初めて鍛えるときは無理をせず段階的に負荷を上げるのがポイントです。

筋肉痛があるときにやってはいけないこと

筋肉痛は「筋繊維が修復中であるサイン」。

このタイミングで誤った行動を取ると、回復が遅れたりケガのリスクが高まります。

無理に高重量トレーニングをする

筋肉痛が残っている状態で高重量トレーニングを行うと、筋繊維に過度なストレスを与え損傷を悪化させる可能性があります。

結果としてオーバーワークにつながり、成長効率が下がるだけでなくケガのリスクも増加します。

痛み止めでごまかす

市販の鎮痛薬や湿布で無理に痛みを抑え込むのはおすすめできません。

確かに一時的に楽になりますが、炎症反応そのものは治っていないため、知らないうちに負荷をかけすぎてしまうリスクがあります。自然な回復を促す方法を選びましょう。

まったく動かずに放置する

「痛いから何もしない」と完全に安静にしてしまうのも逆効果です。

血流が滞り、修復に必要な栄養素が届きにくくなるため回復が遅れる原因になります。

ウォーキングや軽いストレッチなど、筋肉に負担をかけない範囲で体を動かす「アクティブリカバリー」が効果的です。

中級者が実践する回復ルーティン

筋肉痛を早く和らげ、次のトレーニングにつなげるためには回復ルーティンが欠かせません。

ここでは中級者が日常的に取り入れている方法を紹介します。

アクティブリカバリー(軽い運動)

完全休養よりも軽い有酸素運動やストレッチを行った方が血流が促進されて回復が早まります。

ウォーキングやエアロバイク、ヨガなどがおすすめです。筋肉に過度な負担をかけず動かすことで老廃物の排出や栄養供給がスムーズになります。

栄養補給(EAA・BCAA・プロテイン・オメガ3)

筋肉の修復には十分な栄養が不可欠です。特に必須アミノ酸(EAA)やBCAA、ホエイプロテインは効果的。

またオメガ3脂肪酸は炎症を抑える作用があるため、青魚やサプリからの摂取もおすすめです。

睡眠・休養の質を高める

筋肉は睡眠中に最も回復するため、質の高い睡眠を確保することが重要です。

寝る前のストレッチや入浴でリラックスし、副交感神経を優位にすることで深い眠りにつきやすくなります。

フォームローラーやマッサージガンの活用

筋膜リリースツール(フォームローラー、マッサージガン)を使って筋肉をほぐすのも効果的です。

血流を促進し張りを和らげることで筋肉痛の軽減につながります。

筋肉痛がないときでも筋肥大は進むのか?

「筋肉痛がないと効果がないのでは?」と不安になる方も多いですが、これは誤解です。

科学的な研究でも、筋肉痛の有無と筋肥大の進み具合は必ずしも比例しないことが分かっています。

科学的な研究結果

筋肥大の鍵となるのは漸進性過負荷(progressive overload)です。

重量や回数、セット数を少しずつ増やしていくことで筋肉は成長します。強い筋肉痛がなくても十分に刺激が入っていれば筋肥大は進んでいます。

筋肉痛が出にくくなるのは適応の証

トレーニングを継続すると同じ負荷では筋肉痛が出にくくなることがあります。

これは身体が刺激に適応し筋繊維の損傷が少なくなっているからです。むしろ筋肉痛が出ないことは体が強くなり効率的に動けている証拠とも言えます。

成長の指標は「筋肉痛」ではなく「記録」

本当に確認すべきは扱える重量や回数、フォームの安定性です。

筋肉痛がなくても記録が少しずつ伸びていれば確実に成長しています。トレーニング日誌をつけることで客観的に成長を確認できます。

まとめ

遅発性筋肉痛(DOMS)は、筋トレを行う上で誰もが経験する自然な反応です。しかし「筋肉痛=効いている証拠」ではなく、あくまで目安であることを理解しておくことが重要です。

- 筋肉痛は筋繊維の損傷と修復過程で起こる

- ネガティブ動作や新しい種目では特に発生しやすい

- 無理な高重量・痛み止めでのごまかし・完全安静はNG

- 回復にはアクティブリカバリー、栄養、睡眠、ツール活用が効果的

- 筋肉痛がなくても、漸進性過負荷を意識すれば筋肥大は進む

つまり大切なのは、筋肉痛に振り回されず正しい回復と継続的なトレーニングを実践することです。

中級者が取り入れている回復ルーティンを今日から実践すれば、次のトレーニング効率が格段に上がり、着実に筋肥大を積み重ねられるでしょう。

もし「効率的に筋肉を回復させたい」「トレーニング効果を最大化したい」と感じているなら、フォームローラーやEAA・BCAAといったサプリメントを活用するのもおすすめです。

→ AmazonでEAAをチェックする

→ Amazonでフォームローラーを探す

筋肉痛は成長の味方。正しい知識と工夫で、あなたの筋トレライフをより快適に、そして成果の出やすいものにしていきましょう。